Public concerné

Qui sont les personnes lesbiennes, bisexuelles, pansexuelles et co ?

Par l’appellation « personnes lesbiennes, bisexuelles, pansexuelles & co », nous entendons toute personne se définissant dans ces termes :

- Lesbiennes : femmes qui ressentent une attirance romantique et/ou sexuelle pour d’autres femmes.

- Lesbien·nes : ce terme peut être utilisé par les personnes non binaires ou gender fluid se reconnaissant dans la communauté lesbienne.

- Bisexuel·les : théoriquement, personne qui ressent de l’attirance pour les deux genres socialement valorisés. “Sur le plan purement étymologique, « bi » signifie « deux ». Ainsi, le mot « bisexualité» peut donner l’impression de s’inscrire dans une théorie selon laquelle le genre et le sexe sont des concepts binaires (hommes/femmes). En pratique, chacun·e vit son attirance différemment”. Une définition qui serait plus correcte : personnes qui ressentent une attirance romantique et/ou sexuelle pour plus d’un genre. Etre bi·e n’implique pas d’être attiré·e de façon égale par tous les genres.”

- Pansexuel·le : personne qui ressent de l’attirance sexuelle et/ou romantique pour d’autres personnes, indépendamment de leur genre.

Le « & co » comprend toutes les autres identités dans lesquelles les personnes (à vulve) pourraient se reconnaître telles que butch, fem, gouine, dyke, queer, etc. et sert à recouvrir la diversité des réalités. Ce terme permet également t d’inclure les personnes trans* et inter*.

Nous mettons ainsi en avant l’importance du droit à l’autodétermination, c’est-à-dire que chaque personne soit libre de se définir (ou non) au regard de son attirance romantique/sexuelle et/ou son identité de genre.

Par ailleurs, les termes “lesbienne, bisexuelle, et pansexuelle.” sont employés pour désigner des identités. A l’inverse, l’acronyme FSF, lui, est utilisé plutôt dans le milieu médical pour aborder la prévalence d’IST.

- FSF : terme utilisé dans le milieu médical lorsqu’on parle des pratiques sexuelles et de la prévalence des IST dans les relations entre femmes cis. C’est une manière d’inclure toutes les femmes qui ont des rapports sexuels avec d’autres femmes, peu importe comment celles-ci se définissent. Par ailleurs, les personnes trans ou non binaires (qui ne sont pas en parcours de transition chirurgicale génitale) sont également incluses dans ce qu’on appelle FSF.

Il faut savoir que nous remettons en question l’association d’un genre (ici femme) avec des organes génitaux (vulve). Ainsi, nous trouvons plus approprié de parler de « VSV » (personnes à Vulve ayant des relations Sexuelles avec des personnes à Vulve). Cela permet de se focaliser sur des enjeux de santé et de pratiques sexuelles spécifiquement, quel que soit le genre des personnes. Pour autant, ce terme pouvant être vécu comme déshumanisant, il ne doit pas être utilisé pour définir l’identité des personnes.

Nous parlons donc d’un public hétérogène qui regroupe une multitude de profils, d’autant plus que la sexualité n’est pas figée et peut évoluer tout au long de la vie. En effet, la vie relationnelle, affective et sexuelle pouvant se vivre de diverses manières, il est important d’accueillir chaque patient·e sans jugement, ni présupposé concernant :

- son attirance et ses (éventuelles) pratiques sexuelles,

- son genre,

- le nombre ou le type de relations avec ses partenaires.

Le sujet de la santé des personnes trans* et intersexes relève d’enjeux qui leur sont spécifiques.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Genres Pluriels et/ou consulter leur brochure :

Quelques chiffres sur la santé gynécologique des FSF

Seule 1 femme lesbienne sur 3 consulte un·e gynéco suite à un problème gynécologique³. On constate que 12 % des FSF déclarent avoir eu une IST ces 5 dernières années (contre 3 % des femmes hétérosexuelles)³.

Une étude suisse montre que⁴ :

- 61 % des FSF ne se protègent jamais avec des partenaires occasionnel·les

- 16 % rarement, 10 % souvent, 13 % toujours

Les personnes lesbiennes, bies, pans et co : quelles sont les spécificités de santé ?

Les personnes lesbiennes, bies, pans & co sont exposées à des risques spécifiques en termes de santé et de bien-être, tant au niveau de leur sexualité que de leur état général.

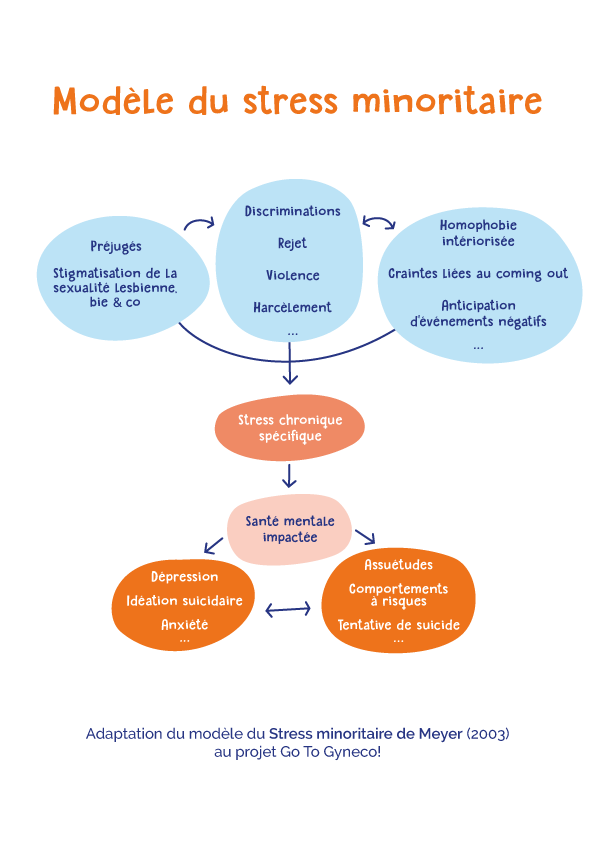

En effet, de nombreuses études scientifiques⁵ ont montré que les individus appartenant à des minorités, que ce soit de genre, de sexe, d’attirance sexuelle/romantique, d’origine, de classe sociale, de race, d’ethnie, de religion, etc., ont plus de probabilité d’être victimes de préjugés, de violences et de discriminations. Cela engendre ce qu’on appelle le “stress minoritaire”.

Intersectionnalité

Théorisée par Kimberlé Crenshaw en 1989, l’intersectionnalité est un outil clé offrant un cadre pour analyser et combattre les oppressions multiples et interconnectées. Originellement, on parle de l’intersection entre les discriminations de genre, race et classe, créant ainsi de nouvelles formes de discriminations spécifiques.

Aujourd’hui, utilisé plus largement, l’intersectionnalité inclut les liens qui existent entre les rapports de pouvoir tels que notamment :

- le racisme,

- le sexisme,

- l’homophobie,

- le classisme (fondé sur la classe sociale),

- l’âgisme (fondé sur l’âge),

- et le capacitisme/validisme (envers les personnes ayant un handicap physique ou mental*).

Certaines personnes FSF peuvent ainsi se situer à l’intersection de différentes formes d’oppression, notamment en lien avec leurs attirances romantiques ou sexuelles, ce qui peut nécessiter des connaissances ou des aménagements spécifiques dans leur prise en charge médicale.

Ces personnes sont à l’intersection de plusieurs discriminations : sexisme, homophobie, grossophobie, et parfois validisme.

De plus, la grossophobie est encore largement présente et entretenue dans le milieu médical, comme l’idée fausse que la grosseur serait une maladie par essence. De mauvaises informations (concernant la contraception par exemple), y sont également véhiculées. Cela peut avoir un impact sur la santé de ces personnes.

En effet, les expériences médicales grossophobes peuvent empêcher les personnes lesbiennes, bies & co grosses de venir consulter un·e professionnel·le de la santé et ainsi expliquer un moins bon état de santé¹⁹. En outre, l’accès aux soins est également entravé par le manque de matériel adapté (tables pas assez larges, speculum pas adaptés, assises avec accoudoirs, etc.).

Il n’est pas rare que des personnes lesbiennes/bies seniors se soient mariées et aient vécu une vie “hétérosexuelle” (ce qui signifie avoir été en couple avec un homme et peut-être avoir eu des enfants).

Leur vécu « hétéronormatif » leur a permis d’éviter les discriminations d’éviter toute éventuelle discrimination liée à leur attirance sexuelle et/ou romantique à une époque où l’homosexualité était considérée comme une maladie.

De plus, ces aîné·es sont davantage concerné·es par la précarité économique. Ils / elles cumulent à la fois les fragilités de la population générale des seniors et celles des communautés LGBTQIA+. En effet, les parcours de vie LGBTQIA+ sont davantage fractionnés, plus solitaires, ce qui impacterait concrètement le montant des retraites ou la possibilité d’obtenir des aides sociales à l’âge de la retraite, ainsi que leur santé mentale²⁰.

Les personnes lesbiennes, bies, pans & co racisées se trouvent à l’intersection de plusieurs discriminations, à commencer par le sexisme, la lesbo/biphobie et le racisme (d’autres peuvent s’y ajouter : grossophobie, validisme,…).

Par ailleurs, des stéréotypes persistants associent fréquemment les personnes racisées à des attitudes homophobes, lesbophobes ou discriminatoires. Cela peut rendre l’accès aux espaces LGBTQIA+ difficile, voire parfois hostile, pour les personnes racisées concernées²¹.

Parallèlement, les représentations dominantes des communautés lesbiennes, bies, pans & co restent largement centrées sur des normes et références culturelles occidentales. Cette vision ethnocentrée contribue à invisibiliser les personnes racisées au sein des communautés LGBTQIA+, rendant parfois difficile d’imaginer leur existence ou leur légitimité dans ces espaces.

Pour commencer, il faut rappeler que sur la totalité des parcours de migration, seuls 39% sont des parcours de migration forcés par un contexte politiquement, socialement ou économiquement conflictuel²². Les personnes lesbiennes, bies, pans & co qui fuient leur résidence d’origine peuvent faire une demande d’asile en Belgique sur base de toute une série de raisons ayant un lien direct avec leur attirance sexuelle et romantique ou pas (conflits politiques, mariages forcés et/ou précoces, mutilations génitales,…).

À cela s’ajoutent les difficultés des personnes fuyant des contextes où les pratiques homosexuelles sont criminalisées : pratiques et attirances cachées pour des raisons de sécurité, particulièrement face à des figures d’autorité, y compris les membres du corps médical. Cela peut donc entraîner une difficulté dans le coming out médical. Enfin, les démarches administratives, l’accès aux bonnes informations, etc., cumulées aux réalités d’accueil pèsent sur la charge mentale de ces personnes et peuvent également affaiblir leur santé mentale.

D’autres sites utiles :

- www.les-hpv.be, concernant le cancer du col et les HPV

- https://www.cancer.be/les-cancers-types-de-cancers-liste-z/cancers-du-sein, le cancer du sein

- https://resad.be/, concernant les problèmes d’addiction

- https://www.belgiqueenbonnesante.be/fr/etat-de-sante/sante-mentale, concernant la santé mentale

- https://liguecardioliga.be/, concernant les maladies cardiovasculaires et l’étude femmes et maladies cardio-vasculaires – Quand une approche non genrée de la santé fait des ravages, par Fanny Colard

Lectures

- Bibliographie, santé sexuelle des FSF, par l’Observatoire du SIDA (2018)

- Enquête SexoFSF – Résultats préliminaires, Publication présentée au Colloque international « La santé des personnes LGBT », par Coraline Delebarre (2017)

- Pour une promotion de la santé lesbienne : État des lieux des recherches, enjeux et propositions, par Clotilde Genon, Cécile Chartrain et Coraline Delebarre (2009)

- Sexe: quand les clichés sur le sexe lesbien affecte la santé des femmes, RTL (2018)

- Note de lecture du rapport State-of-the-art study focusing on the health inequalities faced by LGBTI people (Commission européenne, juin 2017), par Marjolaine Régny (2018)

- TERRAIN: Lesbiennes et VIH (Des besoins de santé ignorés), sur le site d’Arcat

- Les mots du contre-pouvoir : petit dico féministe, antiraciste et militant, de Feministe toi-même

- Santé des minorités sexuelles, sexuées et de genre et politiques de santé. Santé Publique, par Denis, F., & Rüsch, E. (2023).

Podcasts

- Miroir Miroir #08 “Les Lesbiennes, femmes invisibles ?”, de Binge Audio

- Crépidules : Digue ludique, interview de l’association Les Klamydia’s, projet suisse similaire à Go To Gyneco!

- Encore heureux : pourquoi les bisexuel·les vont si mal, de Binge Audio

Vidéos :

- “Santé des lesbiennes”, de Viens Voir Le Docteur, sur le stress minoritaire

- La santé sexuelle à l’hôpital à partir du concept de dignité humaine, Conférence de Cynthia Fleury sur la chaîne Chaire UNESCO – Santé Sexuelle & Droits Humains (2017), approche plus philosophique

- Comment et pourquoi éduquer au respect des droits sexuels et reproductifs?, Conférence de Diane Roman sur la chaîne Chaire UNESCO – Santé Sexuelle & Droits Humains (2018)

¹ Glossaire 2023, de la Rainbow House

² Compte instagram : @leplaccarddame

³ Les oubliées de la santé sexuelle : les femmes ayant des relations sexuelles avec des femmes, par Eléonore Stultjens (2018)

⁴ Enquête sur la santé des femmes* qui ont des relations sexuelles avec des femmes – rapport préliminaire accompagnant les résultats, par Camille Béziane, Dre. Emmanuelle Anex, Dre. Med. Marie-Annick Le Pogam et Mehdi Künzle (2019)

⁵ #WECARE : quel dispositif de soins de santé pour les minorités de genre et de sexualités ? par Gosselin, I. pour l’Observatoire du SIDA et des sexualités (2022).

⁵ How does sexual minority stigma “get under the skin” ? A psychological mediation framework, par Hatzenbuehler, M. L. (2009).

⁶ L’approche syndémique appliquée à la santé des minorités sexuelles et de genre : étude de la portée, par Ouafik, M. (2022).

⁷ Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence, par Meyer, I. H. (2003).

⁸ Rendre visible la lesbophobie, par Arc, S. & Vellozzo, P. (2012).

⁹ Bisexual Identity, socioeconomic status and mental health : A mixed methods analysis, par Ross, L.E., O’Gorman, L., MacLeod, M.A., Bauer, G.R., MacKay, J., Robinson, M. (2016).

¹⁰ Intimate partner violence : Experiences of sexual minority women in Canada, 2018, par Jaffray, B. (2021).

¹¹ Rapport sur les LGBTIphobies 2022. Lutte contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie, la transphobie et l’intersexophobie, de SOS homophobie (2022).

¹² Preventive Health Care for Women Who Have Sex with Women, par Knight DA, Jarrett D. (2017)

¹³ Lesbians’ attitudes and practices of cervical cancer screening: a qualitative study, par Curmi C, Peters K, Salamonson Y. (2014)

¹⁴ La santé sexuelle des FSF : la prise en charge par les professionnel·le·s. Université de Liège, par Billet, A. (2018).

¹⁵ The Social Context of Lesbian Mothers’ Anxiety During Early Parenthood. Parenting: Science and Practice, par Goldberg, A. E., & Smith, J. Z. (2011).

¹⁶ U.S. National Longitudinal Lesbian Family Study: Psychological Adjustment of 17-Year-Old Adolescents. Pediatrics, Gartrell, N., & Bos, H. (2010).

¹⁷ Children in Planned Lesbian Families: Stigmatisation, Psychological Adjustment and Protective Factors, par Bos, H. M. W., & Van Balen, F. (2008).

¹⁸ Abord de l’orientation sexuelle des patientes : représentations et pratiques des médecins généralistes, par Gaigeot, O., Romby, A., Puill, C., (2022).

¹⁹ Overweight and Obesity in Lesbian and Bisexual College Women., par Burcin, M., Struble, C., Lindley, L., Montgomery, K., Hardin, J. (2011).

²⁰ Synthèse : Phase préparatoire en vue d’une enquête-actions sur les besoins des aîné.e.s lesbiennes, gays, bi et trans* (LGBT) à Genève, Association 360, (2017)

²¹ Queers non blanc·hes en France – Des discours inaudibles, des pratiques invisibles ?, de Najwa Ouguerram-Magot

²¹ LGBTQ racisés : frontières identitaires et barrières structurelles, de Habib El-Hage et Edward Jin Lee

²² Migration et déplacements forcés, sur le Portail sur les données migratoire (2022)